【Review】Techivation「M-Imager」レビュー(ステレオイメージャー・機能と使い方・評価・セール情報)

メーカーによる一次情報

M-Imagerは、マスタリンググレードの精度を実現するスペクトラル・ステレオ・エクスパンダーです。位相のみをベースとし、時間可変のデコリレータにより、シャープなトランジェントと自然な広がり、完璧なモノラル互換性、そして色付けのないサウンドを実現します。モノラルトラックのステレオ化からフルミックスのエンハンスメントまで、M-Imagerは比類のない安定性、深み、そして音色の透明感を実現します。Techivationプラグインとの互換性

macOSおよびWindowsに対応。

VST、VST3、AU、AAXで利用可能。 - Apple Siliconチップ

クリエイターのためのスマートなソリューション

比類のない広がり、自然な音色バランス

透明なステレオイメージングを実現する精密な位相操作

M-Imagerの中核を成すのは、位相のみをベースとし、時間可変のスペクトラル・デコリレータです。位相回転は完璧に設計されており、トランジェントの完全性を維持し、パンチとタイミングを損なわないよう設計されています。また、サイドのエネルギーは常に調整されるため、左右のバランスが崩れることはありません。

これにより、クラブの機材からヘッドフォンまで、あらゆる再生システムでミックスが完璧に再現されます。コーラスやフランジング、あるいは「位相」の空洞感のない、安定した自然なステレオイメージを常に得られるので、安心して幅を広げることができます。

高度なステレオフィールド・スカルプティング

M-Imager のサイドチャンネル・ダイナミックEQ で、完璧なステレオイメージを実現できます。センターはそのままに、穏やかなリニアフェーズEQでステレオコンテンツを整形し、モノラルとの互換性も確保します。センターの低音をしっかりと安定させながら、サイドはトラックのダイナミクスに合わせて躍動感を与えます。M-ImagerのサイドEQを使えば、設定した周波数以下の信号を徐々にモノラルに減衰させ、ベースの効果を最大限に引き出すことができます。また、ダイナミックハイシェルフを使えば、トラックのダイナミクスに合わせたステレオ幅の調整がこれまで以上に簡単になります。

その他製品内容については製品ページも併せて確認してみてください。

機能と使い方

M-Imagerはステレオイメージャー。公式の見解としてマスタリングにも耐えうる精度で設計されているようです。一般的にステレオイメージャーというと位相操作系のものから空間モジュレーション系の手法に倣って設計されたものまで多種多様。

このプラグインは位相操作のみをベースに設計されており、信号の周波数成分の相関を時間に応じて動的に操作する技術によって静的な過度な位相操作による位相の崩れを避け、動的に制御することで不安定な位相感を感じさせなくするように設計されているプラグインです。Widenは原音に加えるSide信号の量を設定。Monoソースの場合0%でもステレオに変化するのでアップミキサーとして作用します。最終的なステレオ信号のM/Sそれぞれのチャンネル信号のゲインを左右のGainで調整できます。サイドのゲインを上げて所謂ステレオ感を強調するなど。これは大変シンプルで良い設計。Widen Rangeは周波数の絞り込み機能で、特定の周波数帯域に位相操作によるエフェクト処理を限定することができます。

また、原音のサイド信号と生成したサイド信号の両方に対して(これは信号自体に影響を及ぼすのでWiden Rangeとの対象の違いでもあります。)作用する非線形のダイナミックEQも搭載されています。これはよくある手法としてローが広がりすぎているのでサイドをカットしたり、ハイを強調したりできるわけですね。閾値はEQが作動するミッド信号の値。

スレッショルドは正負の値が用意されていて、正の値の場合入力の大きい信号のみに対し、動的に広げたりすることができます。また、負の値の場合大きい信号のステレオの広がりを抑制することができます。ソロボタンでそれぞれミッド、サイドの信号を聴いて処理の状態をざっくりと確認することができます。

他社製品との比較

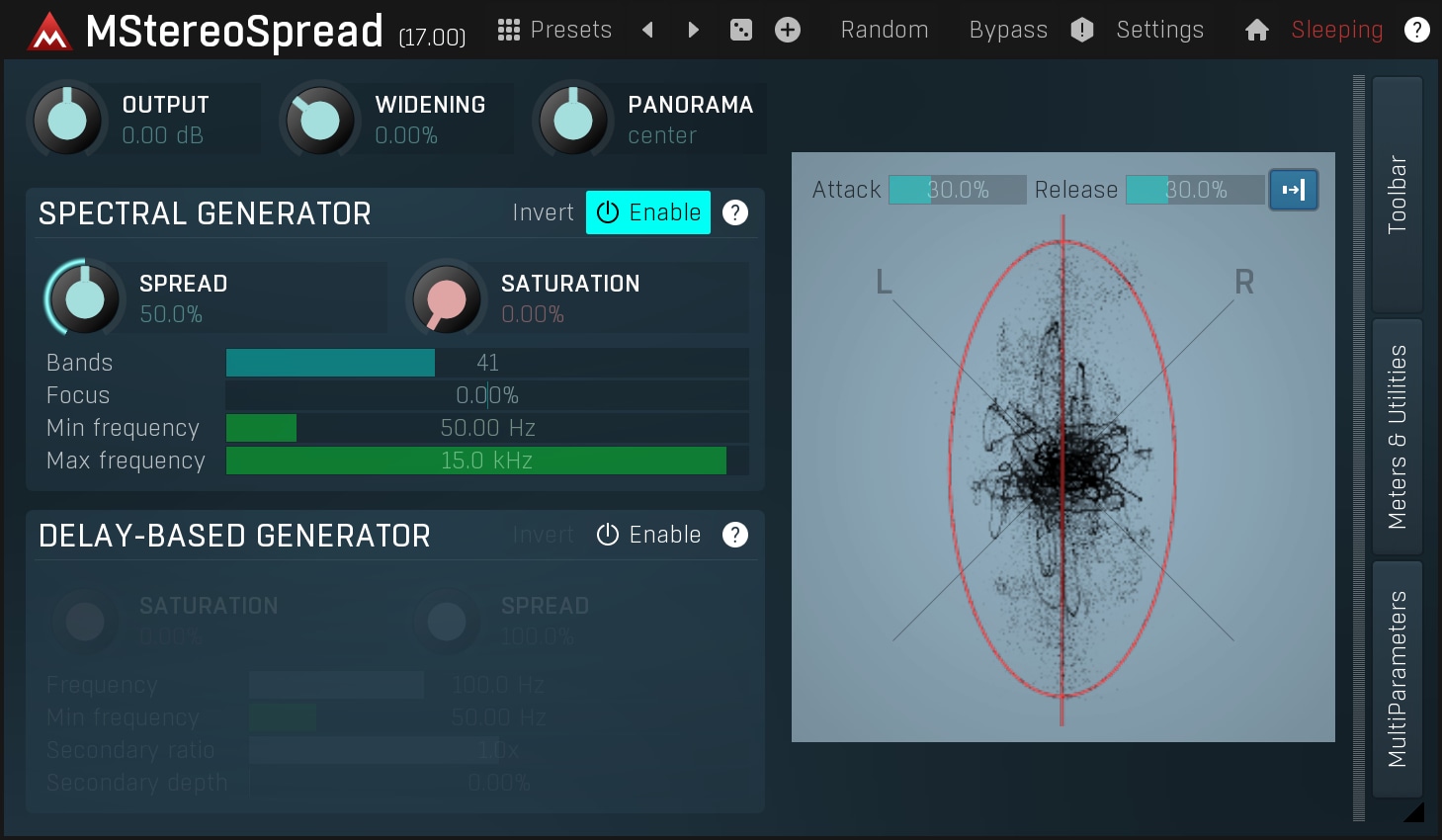

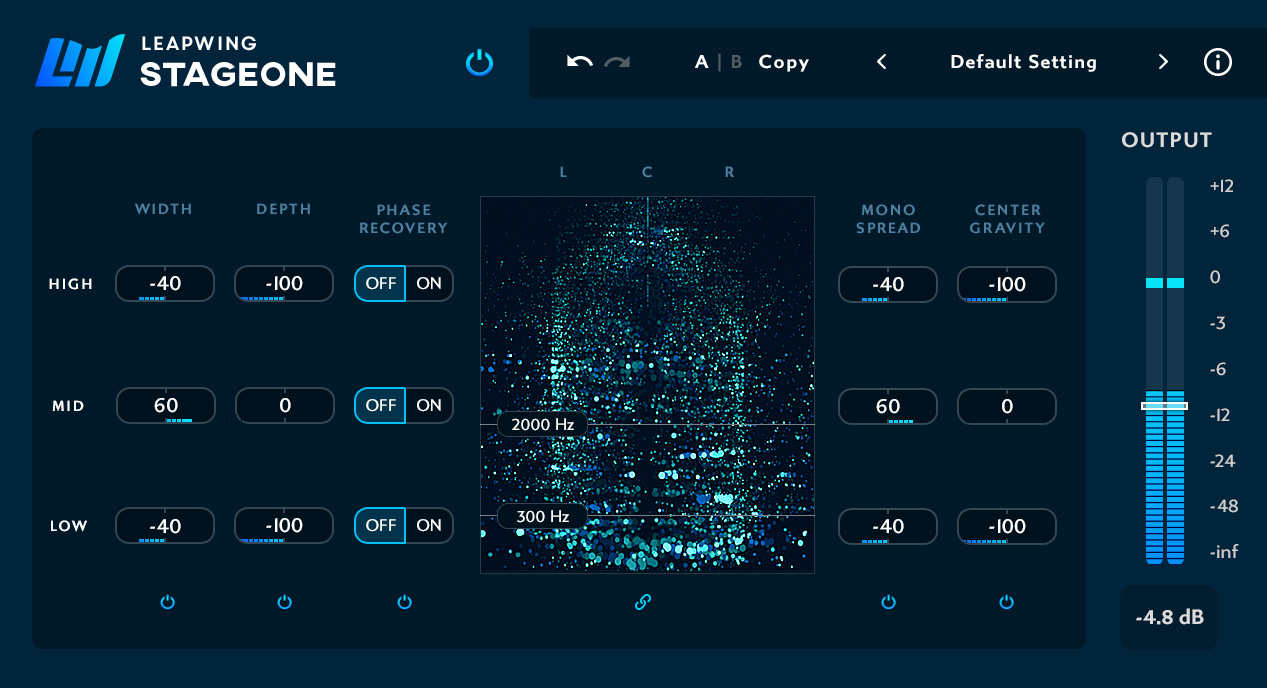

筆者が多用している複数のプラグインと概略的に比較してみました。非常に細かい処理ができるフラグシップ系(なのでしょうか?)のステレオイメージャーLeapwing StageOne 2やMeldaProductionのMStereoシリーズ全製品、ユーザーが多い無料のPolyverse Music Wider 2その他諸々。まずアルゴリズムに関して言及するならば、M-Imagerのような可変位相操作を行う動的なプラグインは筆者も数多く他製品を比較確認してはおりますが割合としてはほとんど類似例が見られなかったことです。

また、例えば、M-ImagerのアルゴリズムはStageOne 2と比較してみても手法が全く異なります。(赤がStageOne 2、M-Imagerは水色と紫のグラフがリアルタイムで動き変化します。)

上記に挙げた製品とM-Imagerはそもそも全く別物の技術で設計されたプラグインとみなしてよいでしょう。また、一般的な客観的事実として動的に制御されるタイプのステレオイメージャーは現状ほとんどないようです。

Leapwing StageOne 2は3バンドの周波数ごとにWidth、Depthといった異なるアルゴリズムのステレオ拡張、収縮の処理ができるので非常に柔軟な処理ができ、自然な広がりを作ることができます。

もちろんアコースティック楽器にも十分実用的です。ただし、UI自体はわかりやすいものの選択肢や機能が多い分慣れが必要かもしれません。M-Imagerと比較するとそもそも設計が異なるので優劣の比較の対象ではありませんが、StageOne 2でうまくいかずに沼にはまった時にM-Imagerを使用するとすんなり解決しそうな印象。

もちろんアコースティック楽器にも十分実用的です。ただし、UI自体はわかりやすいものの選択肢や機能が多い分慣れが必要かもしれません。M-Imagerと比較するとそもそも設計が異なるので優劣の比較の対象ではありませんが、StageOne 2でうまくいかずに沼にはまった時にM-Imagerを使用するとすんなり解決しそうな印象。良し悪しの話ではありませんが、Wider 2はステレオを広げるとコーラス系プラグインのようにモジュレーションがかかったかのように原音が変化します。元々電子音中心のメーカーですので、そもそもアコースティック楽器に最適と考えるのは違うかもしれませんが、アコースティック楽器には恐らくやや使いにくいと思います。その効果を狙うという手はあるかもしれませんが。

仕組みは別物ではありますが、Solid State Logic SSL Fusion Stereo Imageとノブの少なさ、聴覚上の広がり方の傾向といい使い勝手や雰囲気としては意外に似ているかもしれません。音色はほとんどクリーンな印象を受けるM-ImagerよりもSSL Fusion Stereo Imageは拡張すると音色自体があたかもアナログモデリング系を通したような(飽和したような)雰囲気で広がりますが、さほどコーラスやフランジャーのような印象を与えません。自然なニュアンスで広がる印象。(聴覚上の音色のバランスが安定しているので筆者としてはこちらも好み。SSLのステレオイメージャーはキャラクター性がありながらも聴覚上の位相感が崩れにくいプラグイン。)

iZotope Ozone Advancedに搭載されているImagerモジュールも4バンドのマルチバンドのゲインコントロールができますが、動的処理ではないようです。アルゴリズムも2つのモードが用意されていますが、機能自体は意外にシンプル。印象としては特殊な独自機能が特にあるわけでもなく操作のプロセスとしては標準的。周波数のUI操作は似ているようで大分印象が異なり、M-Imagerの周波数を絞り込むという方が直感的でわかりやすいと感じる方が多そうな気がします。

MeldaProductionも挙げてみましょう。

MeldaProductionはMStereoProcessor、

MStereoSpread(処理の仕組みは信号を解析した限りでは恐らくWider 2に近い)などステレオイメージを操作する製品は色々ありますが(アルゴリズムが異なりオプションで搭載されている機能が異なるなど別物のプラグインではありますが、どれがどれだか分からなくなりそうに。)、このメーカーならではのマルチバンド処理等の柔軟性があり細かく制御できますが、アルゴリズムとしては割とオーソドックスかもしれません。(リリース時期ということを考えれば自然な現象とも言えます。)MeldaProductionのパラメータはStageOne 2と比べるとややアルゴリズミックで理解していないとどこを操作すればよいのか迷ったりとっつきにくい所があるかもしれません。機能が詰め込まれて多方面にわたるパラメータが多いので微調整が効くところが良い。(やや番外ですが、ステレオ系プラグインとしてはダブリングのMDoubleTrackerMBもマルチバンドでダブリングをそれぞれ細かく調整できるので便利。)

M-Imagerはパラメータが非常に即効性があり、少なくともアコースティック系だとM-Imagerの方がすぐに最適な広がりにアプローチできるように設計されていると感じます。

評価

まず、処理に対するざっくりとした概観としてはシンプルにWiden量100%にした時はもちろんですが、周波数パラメータを多少極端な設定にしても原音のおおまかなステレオイメージを大きく崩すことがありません。筆者はステレオイメージャーの評価基準の一つとしてアコースティック楽器に使用することができるどうかを挙げたいと思いますが、このプラグインはアコースティック楽器の録音に対しても十分耐えうるほどのデジタル処理を感じさせない(設定を適切にした場合ではあります。とはいえ、さほど神経質にならなくても理想に近いかたちの状態まで割と簡単に到達できるかと思います。)自然な処理。抽象的な表現として形容するならば機械的に横にステレオを広げているというよりは聴覚的には空間をそのまま同じ縮尺で拡大したようなイメージです。

また、そもそも設計自体が他社製品の多くと根本から異なるので競合が少ないということも重要な視点です。所謂通常のステレオイメージャーとは使っている感触が異なります。むしろイメージとしては繊細なバランサーやマスタリングEQなどに近い印象で、原音のおおまかな特性が崩れてしまうことが少ない。

単にデフォルト設定でWidenを100%にしただけだと一般的な方だとあまりその違いを感じないかもしれません。それに加えて周波数操作をすることでエフェクティブに聴覚的に主張のあるステレオ操作ができます。高域を少しフォーカスしてあげたり、低域の過剰な信号の膨らみ感を抑えてあげたり。その処理を行っても、処理後は(最低限の適切な設定を行えば)きわめて自然です。一般的なステレオイメージャーで試しにアコースティックドラムをステレオイメージャーで広げたことのある方はモジュレーションエフェクト系の揺らぎや高域の(あたかもEQでハイをブーストしたような)シャリシャリ感を感じたことがあるという人も多いと思いますが、このプラグインの場合はしっかりハイの空気感も含めて原音のニュアンスがしっかり残るので、不自然な聴覚的な周波数の偏りをさほど感じさせません。

ハイが耳障りになったり、コーラスのように広がらないタイプのステレオイメージャーが必要な方には非常に相性が良いと思います。

総じて、競合が少ない便利なプラグインという印象を受けます。この手のプラグインのマルチバンドで分割してそれぞれ独立して処理するオーソドックスなタイプとはやや異なることもあり、万能というよりは複数のプラグインの選択肢として加えるべきものだと思いますが(このプラグインに限らず、むしろ異なるアルゴリズムで設計されているステレオイメージャーを使い分けていくのが良さそうです。)、一般的に愛用されている所謂主力プラグインをいくつか既に所有している場合でも新たな選択肢の一つとして十分使用するに値する性能を感じました。

セール情報

発売時にはセールが実施されることが多いメーカーです。バンドルはトータルの割引としてお得になっていることがあります。また、無料で試用ができるので試してみることをお勧めします。