メーカーによる一次情報

受賞歴のあるミックスの秘密

Oxford Inflatorは長年にわたり、ミキシングおよびマスタリングエンジニアにとって「秘密兵器」として愛されてきました。瞬時に音質を向上させ、トラックを新たな高みへと引き上げることで高い評価を得ています。Inflatorは、ミックスに比類のない生命感と躍動感をもたらします。

インフレータの違い - プロが繰り返し利用する理由

プロデューサーなら誰でも、EQやコンプレッションだけでは満足できない瞬間に遭遇します。ボーカルにパンチが欠けていたり、ミックスバスが薄く感じられたり、トラック全体に独特の輝きが欠けていたり。

これが、オックスフォード インフレーターが模倣品と一線を画し、世界中のプロのスタジオで定番製品として定着している理由です。

繊細な深みを加える場合でも、トラックに爆発的なパワーを加える場合でも、Inflatorはミックスに紛れもない存在感、温かみ、そして力強さをもたらします。しかも、ダイナミクスを潰したり、不要な歪みを加えたりすることはありません。他のプラグインでは到底真似できないほどの、圧倒的な効果を生み出します。

特徴

- 瞬時に興奮を - ボーカルをミックスの前面に押し出したい、ギターを際立たせたい?Inflatorはどんなトラックにも、温かみ、深み、そして個性を瞬時に加えます。繊細なサチュレーションから、強烈なインテンシティまで、あなたの手で興奮をコントロールできます。

- 妥協のないダイナミックレンジ - Inflatorの魔法は、トラックのダイナミクスを平坦化することなくラウドネスを強化する能力にあります。音量のために感情的なインパクトを犠牲にする必要はありません。Inflatorは、今日のラウドネス重視の市場において、音楽のエネルギーを維持しながら、際立った存在感を維持します。

- 比類のないレガシーと互換性 - 長年にわたり、あらゆるプラットフォームとDAW間でのクロス互換性を維持してきました。これにより、Inflatorの設定は、10年前のものでも現在でも、セッション間でシームレスに引き継がれます。Oxford Inflatorに投資することは、単に今日最高のエキサイタープラグインを手に入れるだけでなく、将来を見据えたワークフローを実現することを意味します。

- 本物 - 模倣品が市場に溢れ、ノイズに埋もれてしまうのはよくあることです。しかし、Oxford Inflatorを選ぶということは、プロが10年以上信頼してきたプラグインを選ぶということです。Sonnoxの定評あるカスタマーサポートと定期的なアップデートに支えられ、最も信頼性が高く、本物のツールを使っているという自信が持てます。

ソロ楽器やボーカルのトラックにかけて、音に存在感、柔らかさや深みを与える。パーカッションやドラムにかけて、ダイナミックな存在感、タイトさと、ボリューム感を同時に向上させる。そして、ミックスの最終段階で、全体の音圧を上げる。ドラムの迫力からボーカルの存在感まで、他に類をみない質感で調整してくれる、魔法のようなEffectフェーダー。「生命力が足りない」と感じたら、気持ちをこめて、息を吹き込むようにフェーダーを操作してみてください。きっと、以前のミックスには戻れなくなりますよ。

機能と使い方

Sonnox「Oxford Inflator」は非常に有名なプラグインですが、意外に用途は知られていても具体的にどういったプラグインなのかわかりにくいかもしれません。このプラグインの主な使用用途としてはラウドネスの強化にあります。一般的な言い回しで言うならば所謂音が大きくしたい、迫力が欲しい、パンチが欲しいなど。特徴としてはダイナミクスレンジを大きく損なうことなく、ラウドネスを向上されて太い厚みのある音にすることができます。一昔前のごく一般的なマキシマイザーのような処理はしないということです。

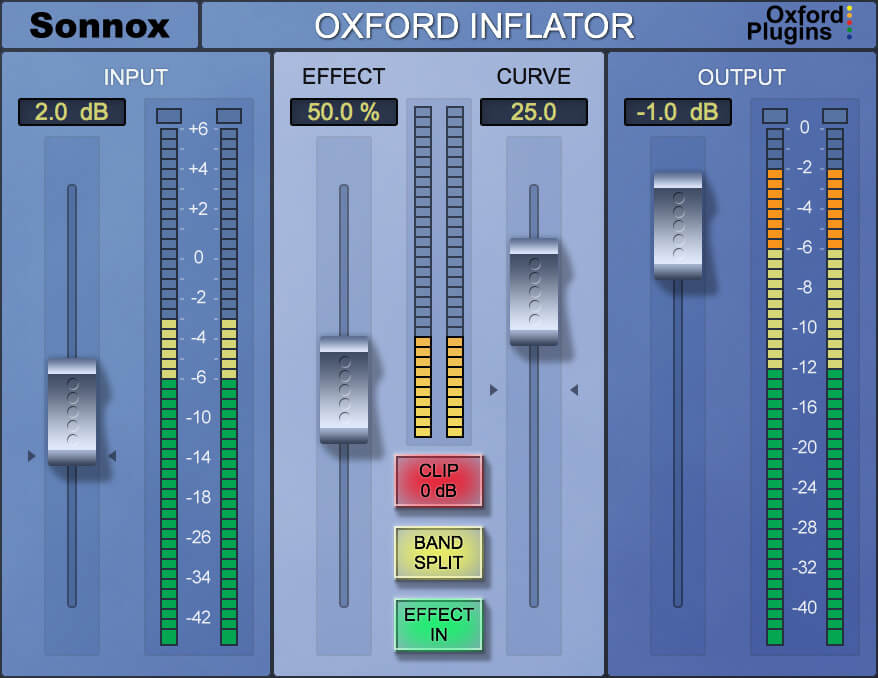

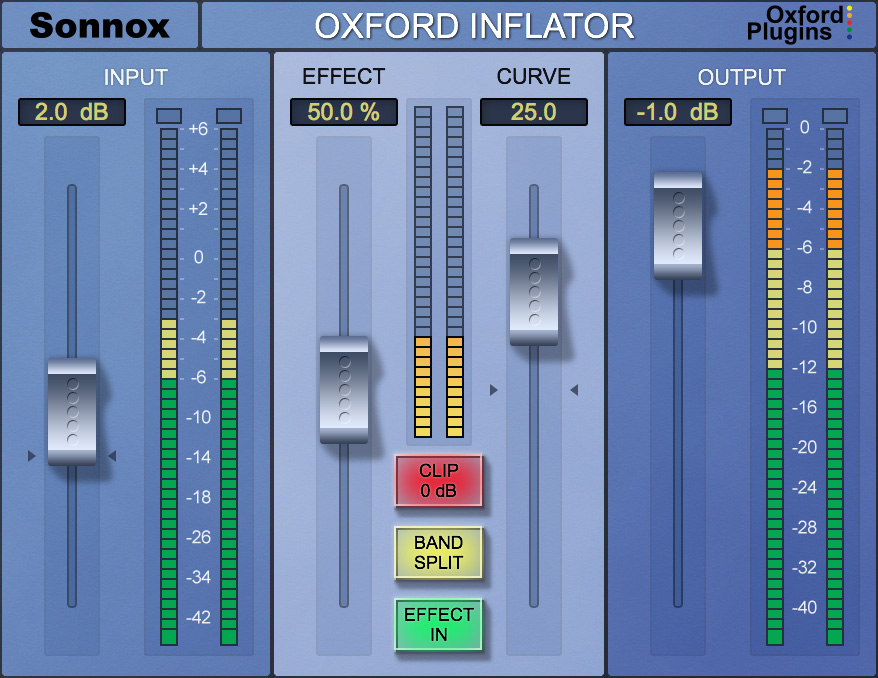

パラメータはエフェクト、カーブ、とスイッチが2つがメインでその他出入力等。非常にシンプルな設計デス。

InflatorのInputのは概念的なデジタル最大値よりも高い内部入力信号レベル(6dBr)を許容するように設計されています。この0を超えた状態で実際のクリップをせずにハーモニクスが加わるわけですね。例えば、EFFECTレベルを最大に設定し、Clip 0dBをオフにすると、ピーク出力レベルがデジタル最大値を超えない場合でも、その倍音情報の多くを出力信号に含めることができます。

CLIP 0dB機能は入力レベルメーターの上限を0dBにする機能。

CURVEは簡単に言うとnflatorのオーディオ処理のさじ加減を微調整でき、ラウドネスとと音色の両方に影響を与えるパラメータです。デフォルトの0は高次倍音レベルが最も少なく、全体的なラウドネス強化とダイナミクスの維持を兼ねたバランス型。最も汎用的な設定です。倍音付与も顕著にみられるのでとりわけ低音域で楽器の存在感と質量感が必要な時にも良いかもしれません。公式によると真空管アンプ の自然な歪み特性にも似ているとのこと。出入力を操作することで積極的なディストーションを行うこともできます。

CURVEコントロールを最小位置(-50)に設定するとラウドネスの増大は最小限にしながら音色の変化がより大きく生じる倍音成分が追加されす。値を上げるとラウドネスに作用するようになります。

CURVEコントロールを+の値で設定すると、サウンドの強化に特化した動作が得られます。ラウドネスの強化とダイナミクスのトレードオフ。上記設定と比べるとダイナミックレンジは多少犠牲になるものの原音に対し、全体的なダイナミックレンジやミックス内の細かいディテールや繊細さは保持されるように設計されています。ミックス内の信号レベルの低い楽器やサウンドソース、レイヤーを持ち上げるのに最適です。EDMにはぴったりとはまることも多いでしょう。

また、ラウドネス強化からさらに発展し、ディストーションのために使用することもできます。EFFECTを最大で突っ込みInを上げてOutを調整していくとそのサチュレーション効果を得ることができます。(実際のクリッピングにならないように調整します。)

また、バンドスプリットで処理をすることが可能。通常は素材の全周波数帯域が同時に処理されます。サチュレーションを目的として歪みを加える場合歪みの倍音の相対位相がより適切に維持されるためバンドスプリットしない方が適していることが多いです。オーディオソースの周波数が偏っている時などに。これ実はプラグインの特性としてそもそもエフェクト量をとカーブを操作するとハーモニクスが顕著になる特性があるのでカーブの値を操作している場合は少し注意する必要があります。あくまでオプションです。いずれにしてもワンボタンで確認できるのは好感が持てます。

ハーモニクスについて。このプラグインは倍音の付与が前提で設計されているプラグインです。具体的に言うとエフェクト0の際は付与は生じませんが、エフェクト量を上げていくと高次倍音が加わります。InOut 0、カーブ 0、Effect 100でこのように。

カーブは0の状態が最も倍音が最小で、+50, -50に近づけるにつれて、つまり絶対値が大きくなるにつれて高次倍音が顕著にみられるようになります。また、Inputを操作しても増加し、配分が変化します。

In 5.0 Out 0、カーブ 50、Effect 100で設定するとこのように。耳で聴いてももちろん顕著。サチュレーターを感じられるほどには所謂温かみと形容されるような歪みが加わります。筆者の主観としては、倍音が少し加わったと知覚できるくらいまででかけてあげるとこの製品の魅力が感じられます。あえてディストーションをしても良いですが、わざわざこの製品で行う必然性がさほど感じられないような印象。ダイナミクスを見ていくと、バイパスに対し、

In 0 Out 0、カーブ 50、Effect 0。上述の特徴の通り、画面中央の形状はほとんど変化がないのに対し、開始と終わりの形状が変化しています。これがカーブ-50になると変化が緩やかになります。

評価

他社製品を眺めつつ、ラウドネス系のプラグインは非常にホットなプラグインジャンルとも言え、様々なエフェクトカテゴリーから毎年のように新しい製品が出ています。それらの製品を視野に入れつつ評価していきたいところ。コンプレッサーのように潰して処理せずに、ダイナミックレンジを保つタイプの製品としては前述のTechivation「M-Loudener」はダイナミクス制御の挙動に似た点がみられるかと思われますが、Oxford Inflatorがパラメータの操作とともに変化する倍音処理を必ず伴う点においてOxford Inflatorの方がよりキャラクタリスティックな製品とも言えます。かといって、M-Loudenerが汎用性の高いとも言い切れないと考えてはおります。これまでもTechivation製品に関してはある種聴覚上丸みを帯びたような特徴的で独特な質感が知覚できる特性をいくつかの製品で論じておりますが、M-Loudenerに関しても同様で、より原音の特性を大きく変更することはないもののやはり独特な質感が加わる印象があり、これをどう捉えるかというところがあります。

音を同条件で比較してみてもOxford Inflatorの方がより劇的で例えば、アコースティックピアノであれば、バキッとしたような質感が得られたりするように感じられます。種類にもよるかもしれませんが、打楽器やパーカッシブなサウンドは割と使いやすい。

アナログ系でダイナミクスをあまり潰さない系統といったところ。ちなみにディストーションエフェクトとしての使用も想定して設計されていることや倍音を操作する関係もあり、ダイナミクスを損ないにくいことは確かですが、こちらのプラグインはしっかり耳で聴いて適度に調整しないと音楽的ではない問題のある歪みが加わる可能性があります。(これは製品自体に問題があるわけではなくそういう設計であるという理解が必要です。)

ミックスの中で特定の楽器をフォーカスして目立たせる場合にはこれくらいの勢いのある変化がむしろ求められるかもしれません。

アナログ系が好きな人が気に入りそうなサウンドです。電子音楽系にはそのオーディオ処理の特性から考えても割と相性が良いと思われ、すんなり使えて、ロックにも良いかもしれません。クラシック楽器にはミックスやスタイルによっては相性のあまりよくないものがあるかもしれません。

倍音処理を伴ってダイナミクスが制御されるので、場合によっては使うことでサウンドの特性が変わりすぎてしまうということもあると思います。とはいえ、完全に音色の変化をゼロにするわけではありませんが、ある程度エフェクト量とカーブの調整、そしてInputの操作により微調整ができることも付け加えておきたいと思います。柔軟ですが、設計上相性の良くないシーンがあるかもしれないということで完全に万能というものではありません。要は倍音による(心地良い)歪みが加わると困る時にはあまり最適ではないということ。

とはいえ、スライダーが少ないこともあり、簡単操作で非常に好まれそうなサウンドになるため、発売時期を考えると決して新しいプラグインではありませんが、根強いユーザーが多いのも納得がいきます。特にワイルドな勢いのあるドラムやベースなどパーカッシブなサウンドやシンセサウンドなどには相性が良く、文字通りサウンドを強くするといったとてもわかりやすい効果が得られる製品でもあるため、この手軽さと適度な調整の幅の広さが現代でも一定のニーズがある魅力的な製品と評価できるでしょう。

セール情報と最安値

ここ2、3年29ドルあたりを推移していましたが現在最安値の16ドルになっています。