【Review】iZotope「RX 11 Advanced」レビュー(ノイズリダクション & オーディオ修復ソフトウェア・新機能について・使い方・評価)

製品情報

オーディオ修理のための決定版ツールキット

RXって何ですか?

iZotope RX は、インテリジェントなオーディオ修復と強化の業界先駆者です。機械学習テクノロジーを搭載した RX の包括的なツール スイートは、音楽とオーディオのポスト プロダクションの両方において、一般的なオーディオの問題から最も難しい音響修復まで、あらゆる問題に対処します。その結果、クリーンでクリアで魅力的なサウンドが生まれます。

RX は、解決不可能な問題を解決する画期的な機能を何度も導入し、2 つのエンジニアリング エミー賞と映画芸術科学アカデミーの科学工学賞を含む主要な賞を受賞しました。 RX の迅速かつ信頼性の高い「魔法」は、映画、テレビ、音楽、ポッドキャスト、ビデオ ゲーム、およびあらゆる種類のコンテンツを扱うオーディオ専門家から信頼されています。

RX は、デジタル オーディオ ワークステーション (DAW) で使用するためのソフトウェア プラグインのスイートを含むスタンドアロンのオーディオ編集アプリケーションとして利用できます。

RXって何をするの?

RX は、視覚ベースのスペクトル編集のパワーと、オーディオの修正、強化、磨き上げのための専用ツールを組み合わせています。RX のスペクトログラムを使用すると、犬の鳴き声、弦のきしみ音、サイレンなどの不要な音を視覚的にターゲットにして置き換えることができます。クリック音、クリップ音、ハム音、擦れる音、バックグラウンド ノイズなどの特定の問題には、カスタム修復モジュールを使用して対処します。さらに、ダイアログのイントネーションの修正、リバーブの除去、アンビエンスと EQ プロファイルの一致などを行うツールで、より精密な作業を行うことができます。さらに、優れた結果をすばやく得るための手助けが必要な場合は、RX の修復アシスタントが特定の問題をインテリジェントに認識して修正を提案し、使いやすいダイヤルで好みに合わせて調整できます。

RX11の新機能は何ですか?

RX 11 では、機械学習アルゴリズムを強化する新しい最先端のニューラル ネットワークを導入し、Dialogue Isolateのリアルタイムの低遅延処理、 Music Rebalanceの最高品質のステム分離、および向上したインテリジェンスとパフォーマンスを可能にします。修復アシスタントの速度。また、新しいストリーミング プレビューとともに業界初のラウドネス最適化ツールも追加しました。これにより、安心してトラックをリリースできるようになり、シームレスなワークフローを実現するためのオーディオ ランダム アクセス(ARA) 処理の大幅なアップグレード、追加のARA ホスト サポート(近日公開予定) が追加されました。 )。

誰のためですか?

RX は、オーディオ ポスト プロダクションの専門家、オーディオ エンジニア、音楽プロデューサー、ポッドキャスター、アーキビスト、ビデオグラファー、コンテンツ クリエーター、および迅速な修正または外科的な修正が必要なオーディオを扱うすべての人に最適です。

RX for Post – オーディオ ポスト プロダクションで作業する場合、RX はダイアログ編集ワークフローをスピードアップし、かつては修復不可能だった低品質の録音を修復し、確実にクリアな音質を提供します。

RX for Music – RX は、クリッピング、ハム、歯擦音、パチパチ音などの古くからある録音と復元の問題に対処すると同時に、ラウドネス最適化などの画期的な機能を導入しているため、自信を持って音楽をリリースできます。

コンテンツ作成のための RX – ポッドキャストの編集、オーディオブックのナレーション、次の話題のビデオの制作など、RX を使用すると、録音されたオーディオを最高のものにして視聴者を魅了できます。

特徴

- 新しく改良されたDialogue Isolate – Dialogue Isolate を全面的に見直し、Dialogue De-reverb と超高速 (リアルタイム) 処理を可能にする最先端の機械学習を追加しました。ダイアログやボーカルのノイズを除去し、リバーブを 1 つの使いやすいモジュールで制御できるようになりました。これもRX 11 Standard の一部として初めて利用可能になりました。Advanced バージョンには、まったく新しい最高品質のオフライン処理モードとマルチバンド処理が含まれています。

- 新しいストリーミング プレビュー– トラックに膨大な時間を費やした結果、ストリーミング サービスでのサウンドにがっかりすることほど悲しいことはありません。そこで、新しいストリーミング プレビューが登場します。これで、世界中の人が聞くのと同じ方法でトラックを聞くことができ、自信を持ってリリースできます。 【スタンダード、アドバンスに収録】

- 新しいラウドネス最適化– 最大ラウドネスでもトラックが静かに聞こえますか?スマート学習機能で改善の余地を分析し、ラウドネス最適化でトラックを自動的に調整します。新しいマスターをエクスポートするだけで、リリースの準備が整います。 【スタンダード、アドバンスに収録】

- 改善された音楽リバランス– 音楽リバランスを使用して、既存のミックスを簡単にアニメーション化したり、リミックスの準備をしたり、インストゥルメンタルやボーカル ステムを作成したりできます。 Music Rebalance の改善されたステム分離のおかげで、レーザー フォーカスでサウンドを形成できます。利用可能な最新のニューラル ネットワークに基づいたアップグレードされた機械学習が特徴です。 【スタンダード、アドバンスに収録】

- 改善された修復アシスタント– 精度が向上し、これまで以上に速くトラックをクリーンアップします。新しい機械学習技術により、会話や歌声を簡単に磨き上げ、より詳細なコントロールで最終的な調整を行うことができます。次世代の修復アシスタントは、信頼できるヘルパーから救世主へと進化します。[Elements、Standard、Advanced に含まれています]

- Dialogue Contourの改善– Dialogue Contour の新しいレベルのコントロールで声のキャラクターと表現力を調整し、ダイアログ編集がシームレスに流れるようにします。完璧な仕上がりを得るために何テイクをつなぎ合わせる必要があるかに関係なく、フランケンバイトを簡単に処理できます。 [Advancedのみ]

- 新しいミッド/サイド モード– RX のメイン ウィンドウの新しいミッド/サイド モードでステレオ イメージを視覚化し、処理します。 【スタンダード、アドバンスに収録】

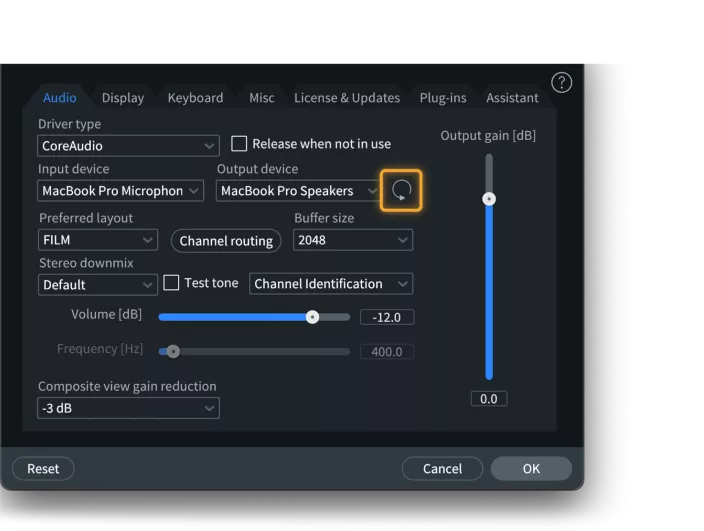

新しいオーディオ デバイスの更新– RX を終了して再起動することなく、設定内のオーディオ デバイスを更新します。 【スタンダード、アドバンスに収録】

その他詳しい内容は製品ページも確認してみてください。

RX 11新機能について

まず新機能についてみていきましょう。あらかじめ筆者はどちらかというと音楽よりもスピーチや音声収録、ナレーションなどの整音やエディットを専門に業務を担うことが多く、RXのオーディオエディットとしてはそちらで高頻度で使用しております。音楽に対しても使用しておりますが、そうした背景から少しそのようなバイアスがあるかもしれませんのでご了承ください。

RX11の新機能は何ですか?

RX 11 では、機械学習アルゴリズムを強化する新しい最先端のニューラル ネットワークを導入し、Dialogue Isolateのリアルタイムの低遅延処理、 Music Rebalanceの最高品質のステム分離、および向上したインテリジェンスとパフォーマンスを可能にします。修復アシスタントの速度。また、新しいストリーミング プレビューとともに業界初のラウドネス最適化ツールも追加しました。これにより、安心してトラックをリリースできるようになり、シームレスなワークフローを実現するためのオーディオ ランダム アクセス(ARA) 処理の大幅なアップグレード、追加のARA ホスト サポート(近日公開予定) が追加されました。 )。

大きなアップデートとしてはAI機能の向上。これについては後述します。また、オーディオのラウドネスチェックに関する新機能が追加されました。

RX 11のエディションの違いについて(RX 11 Elements、RX 11 Standard、RX 11 Advanced)

RX 11 には、RX 11 Elements、RX 11 Standard、RX 11 Advanced の 3 つのエディションがあります。

RX 11 Elements : 6 つのプラグインが含まれています

RX 11 Standard : RX 11 スタンドアロン オーディオ エディターと 18 個のプラグインが含まれています

RX 11 Advanced : RX 11 スタンドアロン オーディオ エディターと 20 個のプラグインが含まれています

どのエディションが必要なのかはユースケースによって異なりますが、ElementsとStandardは大きな差があります。(差があるだけでStandard推奨という意図ではありません。)エディションが上がるにつれて対応できるノイズの種類にバリエーションが増えます。まあ実は実際の現場になるよりもモジュールよりも手動で処理した方が良い結果を生むこともあるのですが、選択肢としては重要になります。Elementsは簡単な配信や限定的なノイズ除去など比較的シンプルな作業に適しているソフトウェア&プラグインです。ただし長時間のナレーションなど本格的な整音業務を行う場合Standard以上でないと難しいでしょう。というのも大きな違いは単にモジュールだけではありません。重要なのはRX Connect。DAWのオーディオクリップをエディターに送って作業できるツールであまりなじみのない方もいるかもしれませんがこれがないと長時間のデータ編集は難しいと思います。

StandardとAdvancecdはElementsとStandardほど大きな違いがあるわけではありませんが、ボーカルやナレーションに対応する高度なモジュールが用意されていたりします。

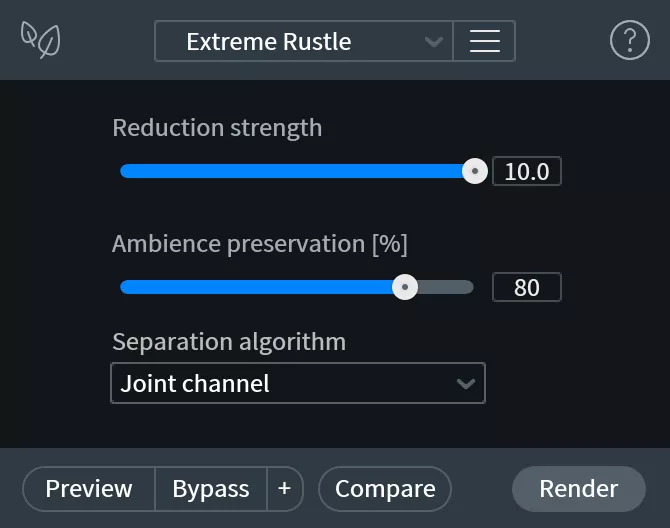

例えばDe-rustleはAdvancedのみ。これはどちらかというナレーションなど人とマイクが近い収録で良く出てくるノイズなのですが(そのため使用用途は限定的)、それに対応できるわけですね。しかしながらノイズの状況によっては手動でその箇所をスペクトラルアテヌートした方が綺麗に処理できることもあり使わないこともあります。リテイクが望めないケースで厄介なノイズが入ってしまっている場合選択肢を比較して妥協できるポイントを探すこともあるので、あると良いことは間違いないとは思いますが。

De-rustleは録音中にラベリア マイクが人の衣服にこすれたり、擦れたりすることによって発生するノイズやカサカサ音を取り除きます。ラヴのカサカサ音は時間の経過とともに予測不能に変化し、高周波の「パチパチ音」から低周波の「ドスン」という音まで、さまざまな音響特性を示すことがあります。カサカサ音の除去では、孤立したカサカサ音のサンプル、クリーンな対話サンプル、カサカサ音を伴う対話サンプルでトレーニングされた機械学習アルゴリズムを使用します。処理時に、De-rustle はトレーニングされたデータを活用して、対話からカサカサ音を特定して分離し、効果的に低減または除去します。

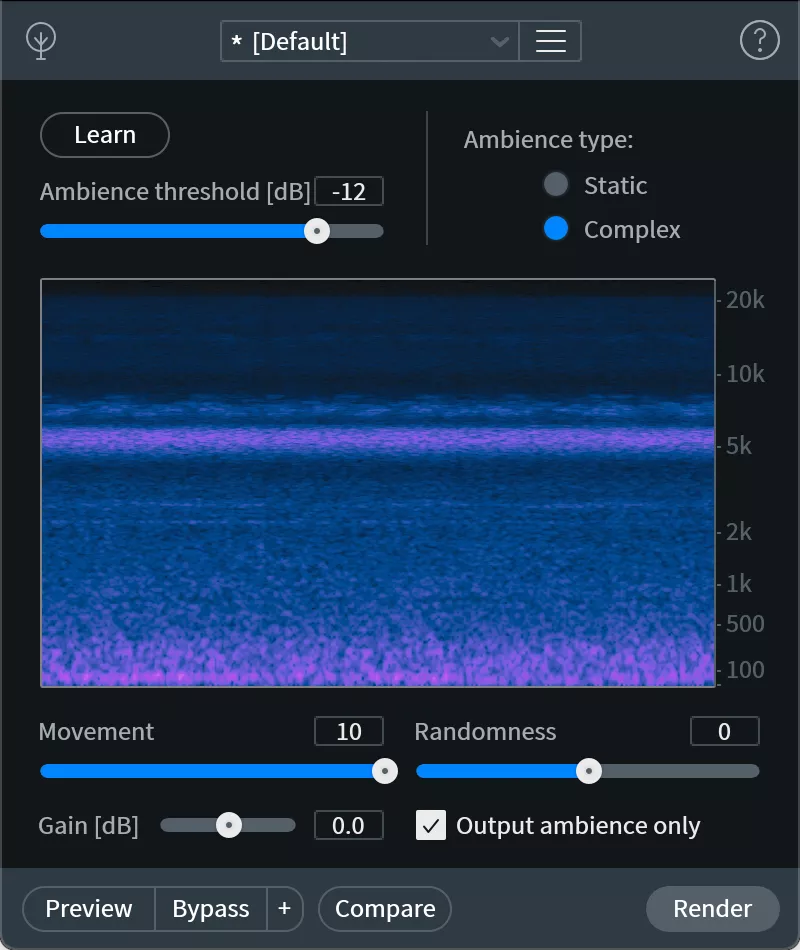

後実は重要なのがAmbience Match。収録が2日にわたったり、別の場所で収録した際にアンビエンスを(ルーティンの中にアンビエンスをノイズリファレンスとして収録しておいてそれを使用)別のテイクに参照してマッチさせることでオーディオが自然につながるようにすることが出来ます。あるいは収録の問題により上手くテイクが繋がらない場合など。オーディオからアンビエンス部分をスレッショルドに基づき抽出し、他の箇所にアンビエンスを適用することが出来ます。これは用途が限られる可能性もありますが重要な機能です。

RX 11についての概略

ここではRXシリーズを知らない方向けに一般的な内容として概略的にまとめます。既に知っている方は新しい内容ではないかもしれませんが、もしかしたら参考になる内容があるかもしれません。(なおテクニック的なTipsはここでは書きません。)Advancedを前提に記載しています。RXは大きく分けてプラグインとしてエフェクト処理するモジュールとProtoolsなどのAudiosuiteのように非破壊でない処理によりクリップを処理する方法、そしてスタンドアロンでエディターとしてサンプルをロードして編集する方法があります。そして、前述のRX Connectプラグインによってスタンドアロンエディターにサンプルクリップを送信し、編集後、編集済みデータをクリップに反映させることもできます。エディターにはノイズごとの種類(リップノイズ、レコードのバチバチというノイズなど)様々な専用モジュールが用意されていて、オーディオデータの好きな部分、あるいは特定の箇所の特定の周波数(上下がピッチです)に対して適用することが出来ます。Mouth De-clickやDe-clickなどバリエーションがありますが、例えば、後者は周波数の干渉が大きかったりとモジュールごとに使い分けが必要です。フロアノイズを学習させてフロアノイズを抑制するなどもできます。しかし、実は難しいのが設定。RXは設定を誤ると過剰に必要な成分までリダクションして音質劣化を招く恐れがあるので、(これはRXの問題というよりは仕組み上必然的にそうなるというところです。)どのスタジオでも共通だと思いますが、必ずビフォーアフターの確認が欠かせません。AIアシスタント機能でオーディオを分析して適切なモジュールのエフェクトチェインを提案してもらうこともできます。

また、実務的にはかなり重要なのがマニュアル処理、対象のスペクトラムを選択してノイズの箇所を特定し、(ノイズの箇所がスペルトラム上で浮き出ていてわかりやすいノイズの表示もありますが、そうではなく非常に処理の難しいタイプのノイズもあります。これを正確に判別するのにはある程度の経験が必要だと思います。また、画面右下にリッスンボタンがあり、選択した周波数のみを聞くことができるので厄介なノイズ処理の際には多用します。)最小限の処理でオーディオを劣化させないというのがポイントです。また、Adobeソフトを使用している方はおなじみかと思いますが、周波数選択のためのモードが複数あり、なげなわツールなどもあるので狙った部分だけ対処することも可能。ちなみにこれもショートカットキーによるモードの切り替えを使うと処理のスピードが向上します。

また、これは巷の情報の中でも誤解の多いようですので少し強調しておきますが、RXは全てのノイズを(商業レベルで)完璧に処理できるとは限りません。実際の現場にいればわかると思いますが、技術である程度はカバーできますが、ノイズの種類によっては録り音の周波数の干渉の兼ね合いでどう処理したとしても劣化が激しいというシーンはよくあります。その場合リテイクになるわけですが、このあたりを勘違いしている情報が多いですので一応記載します。後、エディターにはショートカットキーがありこれを身につけると業務スピードが上がりますので主要なものだけでも確認してみることをお勧めします。

RX 11の新機能についての考察

今回何が最も大きく変わったかを一言でいうとオーディオ分離、抽出の内部アルゴリズムの精度が全体的に上がりました。

まず重要なアップデートとしてはリペアアシスタントのアップデート。

バージョン10からElementsを含め、アシスタント機能がプラグインにも備わったことでエディターだけでなくプラグイン面としても強化されました。こちらのバージョン10のUIに対して、

RX 10のRepair Assistant

RX 11ではそれぞれのモジュールに対して選択肢が増えました。ディエッサーもスレッショルドまでしっかり設定可能。De-clipも同様にスレッショルド対応です。特にすごい変化としてはDe-reverbですかね。RX 10と比べると誰が聴いてもわかるくらいに音質の劣化が抑えられて自然で明瞭です。RX10のアシスタントではありがちだった高域のつやが失われにくくなりました。

インストゥルメントも楽器の分類がシンプルになった代わりに新しいパラメータも追加されました。パーカッションやFXなどのモードが姿を消しパラメータ自体が変わったので別物と考えても良いと思います。パラメータはアルゴリズム依存の物が多いですが、スレッショルドのように処理の量を微調整する機能が新たに加わっているものモあります。また、アナライザー付きという人によってはちょっとうれしい設計になりました。実際のところ筆者はエディットの際に手動で処理をした方が全体として品質の高いものが用意出来ることが多いと感じ、アシスタント使うことは少ないのですが、ここまで充実してきたらに選択肢の一つとして悪くないかもしれません。事実、コンテンツの種類など音質のクオリティよりも制作のスピードがより求められる場合部分的に併用することは十分考えられるかもしれません。リダクションされたオーディオのみを聞く耳マークは10の時からしっかりあります。これ非常に大事。

Music Rebalanceも分離精度が良くなっているように感じます。ドラムの場合RX 10でもある程度綺麗に分離できることも多かったのですが、余分な成分が少し入ったり、それ以上に気になったのはドラム成分が抜けてサウンドの音質劣化がやや感じたところがありました。RX 11では同じオーディオで比較してみるとやはり余分なオーディオが入りにくくなる以上にドラムのオーディオ成分が失われにくくなったと感じます。ちょっと惜しいのが分離に結構時間がかかります。RX 10の時から時間がかかりましたが、さらに時間がかかるような気がしなくもない。特に品質を上げるとその傾向が。これ何が気になるかといいますと分離のパラメータを大きく動かすと処理待ちをする場面が出てきて、微調整に時間がかかってしまいます。仕事で使うとなるとちょっと気になる気もしないでもない。(一方、Acon Digitalのリアルタイムオーディオ分離はRX 10と近い性能がみられるところもありましたがあちらはほどんどレイテンシーなく分離できるので両者はやはり大いに差別化できていると思います。)

また、Dialogue Isolateにリアルタイム処理によるプラグインバージョンが追加されたのは大きい。また、エディション調整がありDialogue Isolateは今までAdvancedのみで使用可能でしたが、Standardでも機能制限があるものの使用することが可能になりました。これはStandardユーザーにとってはなかなかうれしいアップデートだと思います。

また、これをトラックにインサートして、使用できるようになりました。また、RX 11 AdvancedにDialogue IsolateのクオリティモードでHighestが使用できるように。

後地味に重要なのがDialogue IsolateとDialogue De-reverbが同一モジュールになったこと。そのため、一度の処理で調整できるようになりました。周波数ごとに聴き具合を調整することも可能。

用途ごとにうまくまとまっていてなかなか良い設計だと思います。

ラウドネス調整をするためのモジュールLoudness Optimizeが新機能として追加されたのは少し注目できます。

ラウドネスを計測する際に、音源内にあるレベルより低い部分に対しては、ラウドネス計測の範囲から除外されるわけですがこの測定外となっている部分を計測し、調整することで、同じラウドネス値でラウドネスを上げることが出来るという機能。

また、RX 10 Advancedの隠れた重要な機能であったDialogue Contourもアップデートで音質制御がしやすくなりました。

また、オーディオのアウトプットを変えた時に再起動しないで切り替えられる機能が追加されました。これは地味かもしれませんが、RXの使用頻度が高い人にとっては地味にありがたい機能。

評価

今回のアップデートは従来の機能の改善でライトユースやオートマティックなAI処理の面において実用性が高くなったという点に加えて、プロユースを想定したアップデートもみられるように感じます。まずアシスタント。単に時短だけでなく、割と柔軟に調整が出来る世になったので大いに実用的になったと感じます。これは個人で配信したいという際にかなり良いアップデートとなったのではないでしょうか。また、アイソレートに関する機能の向上が顕著で大いに実用性が増したといえます。ものによっては分離したものをそのまま使えそうな分離精度も見込めるかと思いますね。それは単に精度だけでなく、Music Rebalanceでそれぞれのパートのセンシティビティを調整できるようになったことで微調整しやすくなったというところも実用性の向上の要因として大きいと思います。そのため、今回のアップデートで性能が変わったものを多用する人にとってはかなり重要度の高いアップデートだと思います。逆にいうとそのモジュール使わないという人も一定数いそうな気もします。正直にいうと筆者はRX 9でも十分差し支えなく業務が出来ていました。(RXとMelodyneで組み合わせているというのも大きいですが。)だだし筆者はあまり使っていなかったというのもあるのですがIsolate機能などはやはり使うとなるとアップデートした方が良い結果が得られるのは確かだと思います。

また、最新機能の他のアップデートも実は意外に重要。まず、ストリーミング プレビューについて。ラウドネスや納品形式に合わせたフォーマットでどのように聴こえるか確認出来るというもの。これは非常に便利だと思います。所謂ハイレゾで編集して納品形式に合わせて最後にサンプリングレートなどを下げることはよくありますからね。Youtubeなどのコンテンツなどもそうでしょう。

作業中にリアルタイムでチェックできるのは大きいですからね。あとこれは個人的な要望なのですが、エディターのモジュールが増えるにつれて必要なモジュール探すのに時間がかかるので(リストの並び順覚えていないというのもありますが)検索できるようにしてほしいところはあります。総じて今回のアップデートでは自動で処理を行う機能の性能が前バージョンと比較して飛躍的に向上したことからそういった高度な機能を求める人やお手軽に機械にオーダーしたい人にとってはメリットのあるアップデートであることは間違いないと思います。しかし、こっそりとラウドネスコントロール関連の便利機能が追加されているので、放送用やミキサー向けの機能強化もうれしいですね。筆者としても後者の方が使う出番が多いのでこちらもありがたいアップデートだと感じています。

セール情報

発売時にエディションによっては大幅なアップグレード・クロスグレード価格が用意されていることもあるので確認してみると良いと思います。

.jpg?1715177511)

.jpg?1715178216)

.jpg?1715178203)